パブコメ結果もレベル3.5の中身の理解に役立ちます。

レベル3.5対応審査要領が施行され、国土交通省ウェブサイトに掲載されました。これに先立ち、パブリックコメント(パブコメ)結果についても公表されました。

このページでは以下を説明いたします。

別ページ「レベル3.5とは ポイントを解説」では、レベル3.5導入の経緯、レベル3.5のポイント、規制改革推進会議中間答申での言及について解説しています。宜しければご覧ください。

1.レベル3.5の仕上がり方

「レベル3.5飛行は、立入管理措置を実施して行う従来のレベル3飛行に含まれる飛行形態です。」

この説明は、国土交通省がレベル3.5飛行の前置きで説明しているものです。

決してレベル4の範疇、すなわち有人地帯の目視外飛行で、かつ立入管理措置を講ぜず第三者の上空を飛行させるものではないということになります。

これまでレベル3飛行については、

目視外補助者なしの飛行に係る要件として、補助者の役割である

①第三者の立入管理

②有人機等の監視

③自機の監視

④自機周辺の気象状況の監視

これらを代替するために、必要な機上装置や地上設備等の安全対策を求めてきました。

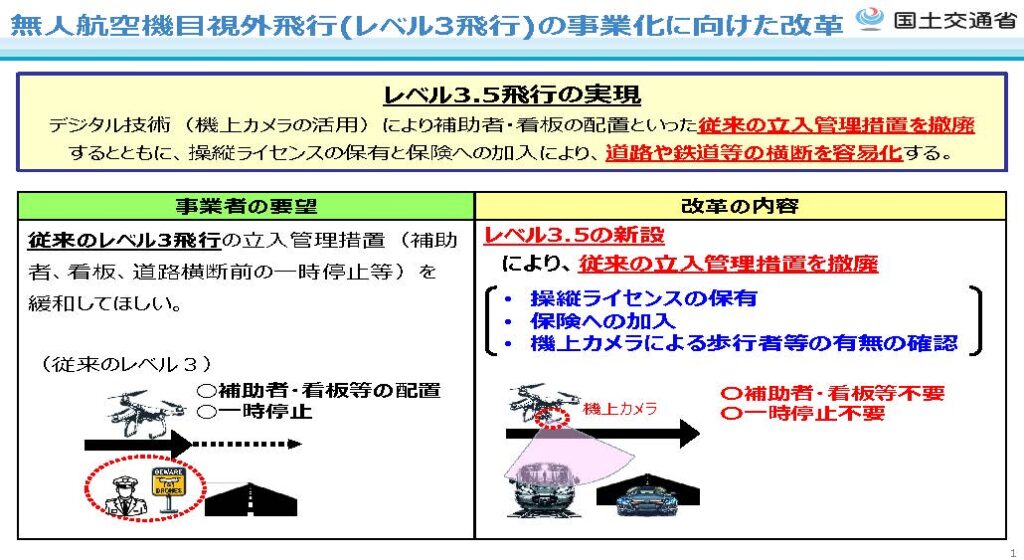

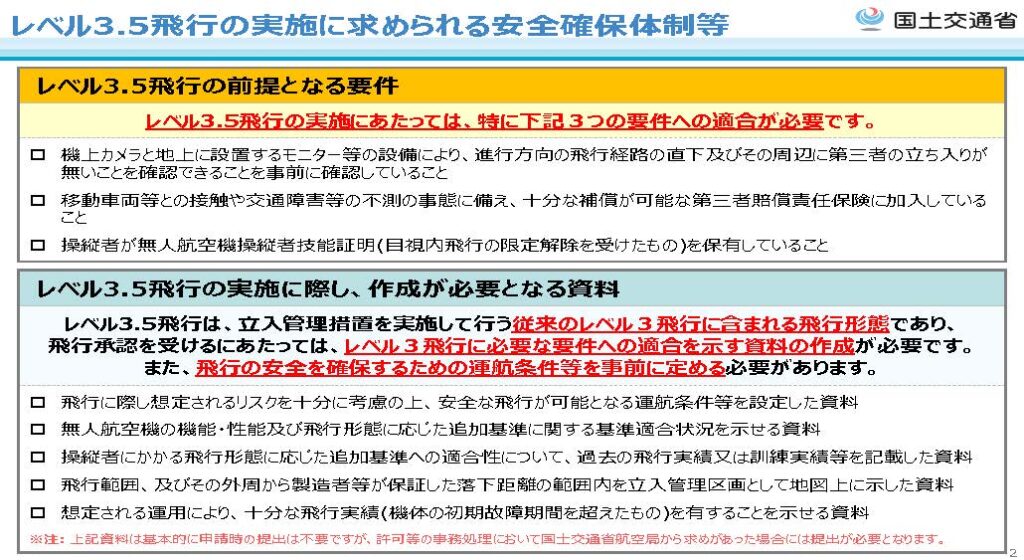

今回のレベル3.5導入で、

従来の立入管理措置を撤廃(補助者・看板等不要)

機上カメラ等の監視により道路や鉄道などの上空を一時停止することなく横断可能

それを以下の要件を満たすことで実現

①操縦ライセンスの保有

操縦者は二等以上の無人航空機操縦者技術認証(目視内飛行の限定解除を受けたもの)を保有する者であること。

②保険の加入

第三者の負傷や交通障害等の不測の事態が発生した場合に十分な補償が可能な第三者賠償責任保険に加入していること。

③機上カメラによる歩行者等の有無の確認

機体に取り付けられたカメラにより進行方向の飛行経路の直下及びその周辺への第三者の立ち入りが無いことを確認できること。

となっています。

航空法上は、一等無人航空機操縦士の技能証明保有者が第1種機体認証を受けたドローンを飛行させる場合に限り、立入管理措置を講ずることなく飛行させることができることになっています。条文は以下のとおりです。

航空法

(飛行の禁止空域)第132条の85第1項

何人も、次に掲げる空域においては、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置(無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)でなければ、無人航空機を飛行させてはならない。

(飛行の方法)第132条の86第2項

無人航空機を飛行させる者は、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)を除き、次に掲げる方法により、これを飛行させなければならない。

航空法施行規則

(立入管理措置)第236条の70

法第132条の85第1項の国土交通省令で定める措置は、補助者の配置、立入りを制限する区画の設定その他の適切な措置とする。

今回の対応は、上記の航空法施行規則でいう

- 「補助者の配置」は不要

- 看板等による「立入を制限する区画の設定」は不要

「従来の立入管理措置を撤廃」としたことから、条文との齟齬がないのか、法律改正の必要はなかったのか気になりましたが、第三者の立入管理については、

- 機体や地上にカメラ等を装備又は設置し、進行方向の飛行経路下に第三者が立ち入る兆候等を常に遠隔監視できること

これにより立入管理措置を引き続き行うことになる、すなわち法令上の齟齬はないと理解しました。

深刻な社会問題に対応するためのデジタルを最大限活用する取り組みのひとつとして歓迎です。

これまで、無人航空機の墜落による直接的な被害が考えらえる人や自転車の上空、または二次的な交通災害発生が懸念される移動車両等の上空が第三者上空にあたるとされてきました。

今回の措置は後段の「移動車両等の上空(=第三者上空)」について一時停止することなく横断することが可能となりました。レベル3.5では一定の要件の下で、第三者上空についての新たな考え方が導入されたことになります。

また、国家操縦ライセンスを保有した操縦者が機体認証を取得したドローンを使用することで、レベル3.5飛行についても個別の許可・承認手続なく飛行が可能になります。型式認証/機体認証制度の不断の見直しについて、期待は大です。

以下が国土交通省から公表されたレベル3.5に関する資料です。

2.パブコメ結果について

パブリックコメント(パブコメ)には意見だけではなく質問も多く寄せられました。そのことによって判断がしにくい箇所について国土交通省がコメントしておりますので、幾分明確になった点があったと思います。

以下はパブコメ結果として公表された「意見(または質問)とそれに対する国土交通省の考え方」から幾つかを抜粋し、更に要約・意訳したものです。

改正された審査要領には明記されていない箇所を朱色マーカーで塗りました。

細かな部分を省略しましたので、原文のままを知りたい方は「e-gov パブリックコメント 無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領等の一部改正案に関する意見募集の結果について」をご確認ください。

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=155231237&Mode=1

別ウインドウに遷移します。

高速道路や幹線道路の上空の一時的な横断が可能

意見

レベル3.5での道路横断はDID、高速道路や幹線道路でも可能か?

国交省の考え方

レベル3.5飛行は、立入管理措置を実施して行う従来のレベル3飛行に含まれる飛行形態。一般的には、山、海水域、河川・湖沼、森林、農用地等の第三者が存在する可能性が低い場所。これら地域に位置する高速道路や幹線道路について、走行する移動中の車両等の上空を通過する場合を含め、一時的な横断飛行が可能。

カメラとモニターによる確認が飛行の要件の一つ

意見

飛行中に通信障害発生によりカメラでの確認ができなくなった場合の対応如何。

山岳地帯で、森林などの影響で上空から第三者の存在が確認できない場合の考え方如何。

国交省の考え方

飛行中に何らかの理由によりカメラでの地上の確認が不可となった場合や、山岳地帯等において飛行経路下の第三者の有無を確認出来ない場合には、レベル3.5飛行は不可。これらを考慮した経路設定や運航条件の設定が必要。

意見

レベル3.5飛行では移動車両の上空を飛行しても問題ないのか。

国交省の考え方

改正内容の要件を満たすことにより、一時的な道路等の横断に限って移動車両等上空の飛行が可能。

線路や船舶航路の上空の一時的飛行も可能

意見

道路等には鉄道車両の通過の可能性がある線路の横断や、船舶の航路上空の飛行は含まれるのか。

国交省の考え方

道路に限らず、線路や船舶航路上空の一時的な飛行も可能。

ただし、船舶甲板等に船員や旅客等の人の存在が確認できる場合には、飛行の経路を変更する等の安全確保措置が求められる。

意見

土地の所有者の上空を飛行するためには民法上の改正が不可欠。また、具体的に飛行できる例などを示すべき。

国交省の考え方

社会受容性を高め、今後の社会実装につながるよう、具体事例の紹介等を行っていきたい。

審査期間の短縮

意見

今後飛行許可・承認に係る審査期間を1日に短縮すると提案があった。安全性の低下は無人航空機の普及促進に悪影響を及ぼす可能性があると考えられるところ、この審査期間の短縮についての考え方如何。

国交省の考え方

レベル3.5飛行の申請手続きにおいては、新たに航空局が作成した飛行マニュアルを活用いただく等の手続き面での対応により、大幅な審査事務期間短縮を図ることとしており、安全性が損なわれる可能性のある飛行に安易に許可・承認を行うものではない。また、必要な場合には申請内容の精査を行うことも含め、安全性の確保を行う。

機体認証は不要だが、審査要件として機上カメラによる歩行者の有無を確認

意見

改正内容には「機体に設置されたカメラにより進行方向の飛行経路下に第三者の立入りが無いと確認できる場合」とある。型式認証/機体認証を保有している機体は要件を満たしていると解されるべき。

国交省の考え方

レベル3.5飛行では飛行させる者の操縦者技能証明が前提となるところ、飛行させる機体が機体認証を有している場合には、一部の飛行形態を除き、飛行の許可・承認取得は不要。

意見

カメラの設置は機体のみに限定せず、飛行経路下の第三者立入り可能性がある地上に設置するカメラの利用も可能とすべき。

国交省の考え方

現行でも「地上において、進行方向の飛行経路の直下及びその周辺への第三者の立ち入りの有無を常に検知できる場合」は補助者なし目視外飛行を認めている。地上のカメラ等でこの要件を満たせば、補助者なし目視外飛行は可能。

機体認証は不要、飛行目的は荷物搬送以外にも適用

意見

レベル3.5飛行を行う無人航空機については、機体認証は不要なのか。

荷物配送「等」との記載があり、他の飛行目的を排除していないため、墜落等による第三者への被害リスクを避けるためにも、認証機体等に制限をする必要がある。

国交省の考え方

レベル3.5飛行は、立入管理措置を実施して行う従来のレベル3飛行に含まれる飛行形態であり、機体認証は必須ではなく、また、飛行形態も荷物配送に限定されるものではない。

ただし、レベル3.5飛行は、想定されるリスクを十分に考慮の上、地上及び飛行視程、視程障害、道路等通過時の飛行速度、飛行高度、道路等上空通過の際の決心点等の運航条件等について事業者において適切に定めることとしている。

意見

移動車両上空の飛行を許可するためには第二種機体認証の取得を義務づけてはいかがか。

国交省の考え方

レベル3.5飛行は、立入管理措置を実施して行う従来のレベル3飛行に含まれる飛行形態であり、機体認証は必須としていないが、飛行許可・承認を受けるに当たっては、立入管理措置を実施して行う従来のレベル3飛行に必要な機体の追加要件への適合が求められる。

その上で、操縦者に技能証明の保有を求めることを通じ、緊急時に確実な対応が図られるよう措置するとともに、飛行の安全を確保するため、事業者において、飛行のリスクと対策等の運航条件等を事前に定めることを求めることとしている。

初期保証期間による安全性証明の方法を検討

意見

求められる初期故障期間は、メーカーから情報を入手しないと、レベル3飛行の申請すらできない。メーカーによっては初期不良品の交換期間を設けている。機体の安全性証明について見直しの検討を願う。

国交省の考え方

初期故障期間と初期不良品の交換期間は必ずしも一致しないものであるところ、機体の信頼性を示す方法については、「無人航空機の事業化に向けたアドバイザリーボード」等の場を活用して継続して検討。

飛行許可・承認制度の改正の可能性

意見

ホームページ掲載無人航空機の運用が2年後の令和7年12月に終了することを踏まえ、「2年後からは基本的に型式認証/機体認証を保有する機体のみが許可・承認対象となる。」という方針を早期に明らかにすべき。

国交省の考え

今後の飛行許可・承認制度のあり方については、継続して検討していく。

審査要件 国家資格保有による操縦技術レベルの確保

意見

技能証明は国家ライセンスに限られるのか。民間ライセンスは操縦技能に大きく差があるため、国家ライセンスを原則とすべき。

国交省の考え

ライセンスにおいては国家資格に限っており、飛行させる無人航空機に対応した、二等以上の無人航空機操縦者技能証明(目視内飛行等の限定解除を受けたもの)を保有していることを条件としている。

意見

「無人航空機操縦者技能証明取得明(目視内飛行の限定解除を受けたもの)を保有」は民間資格を含む飛行10時間を超える経験を有する「包括申請」の飛行許可・承認書を有する者も可能とすべき。

国交省の考え方

飛行させる無人航空機に対応した、二等以上の無人航空機操縦者技能証明(目視内飛行等の限定解除を受けたもの)を保有していることを条件としている。

審査要件 第三者賠償責任保険の加入

意見

第三者賠償責任保険の補償レベルについて、「十分な補償」とはどの程度(金額や保険がカバーする範囲)か。

国交省の考え方

飛行形態や飛行場所に応じて「十分な補償」と言える補償額や範囲が変わってくるため、一律の基準は設けておらず、申請者において想定されるリスク等を踏まえ判断。

意見

ドローンの所有者や管理者に法律上の賠償責任が認められない(あるいは認められるまでに長期間を要する)等、第三者賠償責任保険では被害者救済に支障をきたすおそれ。「被害者に対し十分な補償が提供でき、かつ速やかに被害者が救済される保険であることが望ましい」旨の明記を願う。

国交省の考え方

「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」への記載等について検討する。

許可承認に係る審査対応について

意見

既にレベル3.5飛行の承認を行なったとの広報あり。パプコメ中に承認ができた理由如何。

国交省の考え方

現行審査要領に含まれないレベル3.5飛行に係る内容については検討中の審査要領改正案に照らして必要な安全が確保されることを確認できたことから、先行的に承認を行ったもの。

意見

「その他関連通達等」は何を指しているのか?

国交省の考え方

「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」の一部改正を今後行う。

許可承認が不要となる機体認証

意見

今回の「レベル3.5飛行」の制度は、有人航空機や海外の無人航空機の制度と同様に、運航者承認として事業者に責任と共に権限を付与するよう検討願う。

国交省の考え方

レベル3.5飛行はカテゴリーⅡ飛行であり、機体認証を取得した機体で実施する場合は個別の許可・承認は不要。

なお、無人航空機の運航者承認等については、今後の無人航空機の利活用の状況も踏まえつつ検討。

意見

機体認証/型式認証制度の導入により、飛行の個別の許可承認の手続きの一部又は全てを省略することで、持続可能な制度構築を実施していると理解。型式認証等に関する各種改正も非常に重要。

国交省の考え方

ご指摘のとおり、機体認証を取得した機体を使用することで、レベル3.5飛行についても個別の許可・承認手続なく飛行が可能。この場合、機体認証を取得した機体であって、レベル 3.5飛行を行うための機体に取り付けられたカメラ等の要件を満たす機体を使用いただく。

目視外以外の飛行方法の許容範囲

意見

目視外飛行とその他の特定飛行との組み合わせ条件における飛行を実施する場合における許容範囲に関する考え方が重要。

特に夜間飛行、人又は物件と距離(30m以内)を確保できない飛行。

国交省の考え方

夜間飛行については赤外線カメラ等の搭載により、地上に歩行者等がいないことを確認できる場合は、レベル3.5飛行が可能。

人又は物件と距離(30m以内)を確保できない飛行については、レベル3.5飛行が可能なものと考える。

特定飛行のうち催し場所上空の飛行についてはレベル3.5飛行の適用はない。

3.レベル3.5対応審査要領について

審査要領は次のリンクをご確認ください。

出典:国土交通省ウェブサイト「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」 別ウインドウに遷移します。

なお、新旧対照表は国交省ウェブサイトに掲載されていないため、弊事務所で調べたものを掲載します。

掲載している情報の正確性には細心の注意を払っております。しかしながら該当箇所が完全ではない場合があり得ます。掲載情報を用いた行為によって生じた損害には一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

レベル3.5に関して改正された部分と、その他、従来の審査内容の微修正と思われる部分があります。

無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)新旧対照表

| 改正後 | 改正前 |

| 令和5年12月26日 最終改正(国空無機第214607号) | 令和4年11 月9日 最終改正(国空無機第220729 号) |

2 申請

2-1 申請の方法

| (1)手 続 c)a)及びb)の規定にかかわらず、緊急を要するものについては、以下の区分により電話、電子メールなどで申請させることができる。なお、後日、申請書を所定の提出先に提出させるものとする。 また、緊急を要する場合の夜間等の執務時間外における申請については、管轄事務所に電話で連絡を入れさせること。当該申請については、その後、国土交通省航空局安全部無人航空機安全課、地方航空局保安部運航課又は空港事務所の担当者が申請者宛てに電話等で連絡を行うことにより、必要な内容を聞き取った上で、許可等の可否を判断するものとする。 | (1)手 続 c)a)及びb)の規定にかかわらず、緊急を要するものについては、以下の区分により電話、電子メールなどで申請させることができる。なお、後日、申請書を所定の提出先に提出させるものとする。 また、緊急を要する場合の夜間等の執務時間外における申請については、管轄事務所に電話で連絡を入れさせること。当該申請については、その後、国土交通省安全部無人航空機安全課、地方航空局保安部運航課又は空港事務所の担当者が申請者宛てに電話等で連絡を行うことにより、必要な内容を聞き取った上で、許可等の可否を判断するものとする。 |

2-2 申請書記載事項の確認

2-2-1 法第132条の85に定める飛行禁止空域における飛行に係る許可の申請書記載事項

(5)無人航空機の機体認証書番号又は無人航空機の機能及び性能に関する事項 ・様式2において、4.の項を記載する場合には、無人航空機の運用限界(最高速度、最高到達高度、電波到達距離、飛行可能風速、最大搭載可能重量、最大使用可能時間 等)及び無人航空機を飛行させる方法(点検・整備の方法を含む。)が記載された取扱説明書等の該当部分の写しを添付すること。なお、飛行の目的が研究開発の場合等、取扱説明書等がない場合には、取扱説明書等に代わり、設計図等の写しを添付することができる。ただし、自作機であって趣味目的で飛行させる無人航空機の場合又は5-4(1)d)ウ)(ⅲ)に規定する要件に適合したうえで飛行させる無人航空機の場合には、当該資料の添付を省略することができる。 ・総重量25kg未満の無人航空機の場合には、様式2に加え、5.に掲げる基準への適合性について、無人航空機に装備された安全性向上のための機器又は機能を付加するための追加装備(オプション)を記載した資料を作成し、申請書に添付すること。ただし、ホームページ掲載無人航空機と同一の製造者名、名称、総重量及び飛行形態の場合又は5-4(1)d)ウ)(ⅲ)に規定する要件に適合したうえで飛行させる無人航空機の場合には、当該資料の添付を省略することができる。 ・総重量25kg以上の無人航空機の場合には、様式2に加え、4-1-2に掲げる基準及び5.に掲げる基準への適合性について、総重量25kg未満の無人航空機と同様、追加装備(オプション)を記載した資料を作成し、申請書に添付すること。ただし、総重量25kg未満の無人航空機と同様、ホームページ掲載無人航空機と同一の製造者名、名称、総重量及び飛行形態の場合又は5-4(1)d)ウ)(ⅲ)に規定する要件に適合したうえで飛行させる無人航空機の場合には、当該資料の添付を省略することができる。 | (5)無人航空機の機体認証書番号又は無人航空機の機能及び性能に関する事項 ・様式2において、4.の項を記載する場合には、無人航空機の運用限界(最高速度、最高到達高度、電波到達距離、飛行可能風速、最大搭載可能重量、最大使用可能時間 等)及び無人航空機を飛行させる方法(点検・整備の方法を含む。)が記載された取扱説明書等の該当部分の写しを添付すること。なお、飛行の目的が研究開発の場合等、取扱説明書等がない場合には、取扱説明書等に代わり、設計図等の写しを添付することができる。ただし、自作機であって趣味目的で飛行させる無人航空機の場合には、資料の添付を省略することができる。 ・総重量25kg 未満の無人航空機の場合には、様式2に加え、5.に掲げる基準への適合性について、無人航空機に装備された安全性向上のための機器又は機能を付加するための追加装備(オプション)を記載した資料を作成し、申請書に添付すること。なお、ホームページ掲載無人航空機と同一の製造者名、名称、総重量及び飛行形態の場合には、当該飛行形態に関する資料の添付を省略することができる。 ・総重量25kg 以上の無人航空機の場合には、様式2に加え、4-1-2に掲げる基準及び5.に掲げる基準への適合性について、総重量25kg 未満の無人航空機と同様、追加装備(オプション)を記載した資料を作成し、申請書に添付すること。なお、総重量25kg 未満の無人航空機と同様、ホームページ掲載無人航空機と同一の製造者名、名称、総重量及び飛行形態の場合には、当該飛行形態に関する資料の添付を省略することができる。 |

(6)無人航空機を飛行させる者の無人航空機操縦者技能証明書番号又は無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項 ・様式3に加え、無人航空機を飛行させる者の5.に掲げる基準への適合性について、過去の飛行実績又は訓練実績等を記載した資料を作成し、申請書に添付すること。また、訓練実績については、訓練内容についても記載すること。ただし、5-4(1)d)ウ)(ⅲ)に規定する要件に適合する場合には、当該資料の添付を省略することができる。 | (6)無人航空機を飛行させる者の無人航空機操縦者技能証明書番号又は無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項 ・様式3に加え、無人航空機を飛行させる者の5.に掲げる基準への適合性について、過去の飛行実績又は訓練実績等を記載した資料を作成し、申請書に添付すること。また、訓練実績については、訓練内容についても記載すること。 |

(8)その他参考となる事項 ・無人航空機に係る第三者賠償責任保険への加入状況を把握するため、その保険の内容(加入状況、保険会社名、商品名、補償金額)を記載すること。第三者賠償責任保険に加入していない場合は、参考として賠償能力の有無等の情報を記載すること。なお、5-4(3)c)カ)に示す移動中の車両、列車又は船舶の上空を通過する飛行を行う場合には、第三者の負傷や交通障害等の不測の事態が発生した場合に十分な補償が可能となる第三者賠償責任保険の内容を記載すること。 | (8)その他参考となる事項 ・無人航空機に係る第三者賠償責任保険への加入状況を把握するため、その保険の内容(加入状況、保険会社名、商品名、補償金額)を記載すること。第三者賠償責任保険に加入していない場合は、参考として賠償能力の有無等の情報を記載すること。 |

2-2-2 法第132条の86第2項第1号から第6号までに定める飛行の方法によらない飛行に係る承認の申請書記載事項

(3)飛行の目的、日時、経路及び高度 ・5-3及び5-4に掲げる飛行を同時に行う場合並びに補助者を配置しない5-4に掲げる飛行を行う場合は、飛行の範囲を可能な限り限定して記載するとともに、地図上に当該範囲を示した資料を添付すること。ただし、5-4(1)d)ウ)(ⅲ)に規定する要件に適合する場合には、当該資料の添付を省略することができる。 ・目視外飛行を行う申請の場合であって5-4(3)c)オ)に従って立入管理区画を設定した場合には、当該立入管理区画を示した資料を添付すること。ただし、5-4(1)d)ウ)(ⅲ)に規定する要件に適合する場合には、当該資料の添付を省略することができる。 ・物件投下を行う申請であって5-8(3)c)イ)に従って立入管理区画を設定した場合には、当該立入管理区画を示した資料を添付すること。 ただし、5-4(1)d)ウ)(ⅲ)に規定する要件に適合する場合には、当該資料の添付を省略することができる。 (5)無人航空機の機体認証書番号又は無人航空機の機能及び性能に関する事項 ・5-4(1)d)カ)及び5-6(1)に掲げる基準への適合性について、飛行実績を記載した資料を作成し、申請書に添付すること。ただし、5-4(1)d)カ)に掲げる基準への適合性について、5-4(1)d)ウ)(ⅲ)に規定する要件に適合する場合には、当該資料の添付を省略することができる。 | (3)飛行の目的、日時、経路及び高度 ・5-3及び5-4に掲げる飛行を同時に行う場合並びに補助者を配置しない5-4に掲げる飛行を行う場合は、飛行の範囲を可能な限り限定して記載するとともに、地図上に当該範囲を示した資料を添付すること。 ・目視外飛行を行う申請の場合であって5-4(3)c)オ)に従って立入管理区画を設定した場合には、当該立入管理区画を示した資料を添付すること。 ・物件投下を行う申請であって5-8(3)c)イ)に従って立入管理区画を設定した場合には、当該立入管理区画を示した資料を添付すること。 (5)無人航空機の機体認証書番号又は無人航空機の機能及び性能に関する事項 ・5-4(1)d)カ)及び5-6(1)に掲げる基準への適合性について、飛行実績を記載した資料を作成し、申請書に添付すること。 |

5. 飛行形態に応じた追加基準

5-4 夜間飛行を行う場合は、次に掲げる基準に適合すること。ただし、無人航空機の機能及び性能、無人航空機を飛行させる者の飛行経歴等、安全を確保するために必要な体制等とあわせて総合的に判断し、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認められる場合は、この限りでない。(法第132条の86第2項第1号関係)

| 改正後 | 改正前 |

(2)無人航空機を飛行させる者について、次に掲げる基準に適合すること。 ・夜間、意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること。 なお、5-4(3)c)カ)に示す移動中の車両、列車又は船舶の上空を通過する飛行を行う場合には、飛行させる無人航空機に対応した現に有効な無人航空機操縦者技能証明(昼間飛行の限定解除を受けたもの)を保有していること。 | (2)無人航空機を飛行させる者について、次に掲げる基準に適合すること。 ・夜間、意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること。 |

5-4 目視外飛行を行う場合は、次に掲げる基準に適合すること。ただし、無人航空機の機能及び性能、無人航空機を飛行させる者の飛行経歴等、安全を確保するために必要な体制等とあわせて総合的に判断し、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認められる場合は、この限りでない。 (法第132条の86第2項第2号関係)

| (1)機体について、次に掲げる基準に適合すること。 d補助者を配置せずに飛行させる場合には、a)~ c) の基準に加え、次に掲げる基準 にも適合すること。 ただし、4-3-2(3)b)に示す方法により、第三者の立入りを制限することが可能な場合は、この限りではない。 なお、機体認証又は型式認証を取得した無人航空機であって、 使用条件等指 定書 又は 無人航空機飛行規程 の範囲内で飛行させる場合 であっても、次項 イ)以降に掲げる基準への適合性を示す書類を提出すること 。 ウ)第三者に危害を加えないことを製造者等が証明した機能を有すること。ただし、5-4(3)c)オ)に示す方法により立入管理区画を設定した場合で、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (ⅰ)5-4(3)c)カ)に示す方法により第三者が立ち入らないための対策を行う場合。 (ⅱ)地上において、進行方向の飛行経路の直下及びその周辺への第三者の立ち入りの有無を常に検知できる場合。 | (1)機体について、次に掲げる基準に適合すること。 d補助者を配置せずに飛行させる場合には、a)~ c) の基準に加え、次に掲げる基準 にも適合すること。 ただし、4-3-2(3)b)に示す方法により、第三者の立入りを制限することが可能な場合は、この限りではない。 なお、機体認証又は型式認証を取得した無人航空機であって、 使用条件等指 定書 又は 無人航空機飛行規程 の範囲内で飛行させる場合 であっても、次項 イ)以降に掲げる基準への適合性を示す書類を提出すること 。 ウ)第三者に危害を加えないことを製造者等が証明した機能を有すること。ただし、5-4(3)c)オ)に示す方法により立入管理区画を設定した場合で、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (ⅰ)5-4(3)c)カ)に示す方法により第三者が立ち入らないための対策を行う場合。 (ⅱ)地上において、進行方向の飛行経路の直下及びその周辺への第三者の立ち入りの有無を常に検知できる場合。 |

| (ⅲ)機体に取り付けられたカメラにより進行方向の飛行経路の直下及びその周辺への第三者の立ち入りが無いことを確認できる場合。 なお、設置する地上設備(モニター等)、カメラ及び通信装置等の構成において、カメラからの映像を表示し、進行方向の飛行経路の直下及びその周辺に第三者の立ち入りが無いことを確認できることを事前に確認すること。また、各構成を変更する場合についても、同様の事前確認を行うこと。 加えて、機体に取り付けられたカメラによる進行方向の飛行経路の直下及びその周辺の確認においては、以下の体制を確保すること。 ・使用する機体の性能、取り付けるカメラ装置や地上のモニター装置等の特性、横断する道路等の状況、周囲の地形や障害物件から想定されるリスクを十分に考慮の上、飛行を実施するにあたっての地上及び飛行視程、視程障害、道路等の上空を通過して飛行する際の速度及び高度、通過を決心する際の位置及び高度、通信速度、場所及び飛行の方法に応じて生じるおそれがある飛行のリスクと対策等の運航条件等を事前に定め、設定した運航条件に基づき飛行させる。 | |

| (3)安全を確保するために必要な体制について、次に掲げる基準に適合すること。 カ)オ)に示す立入管理区画を設定した場合における安全を確保するために必要な体制について、次に掲げる要件のいずれかに適合すること。 (ⅰ)第三者が立ち入らないための対策として、以下の対策を行うこと。 ・当該立入管理区画に立看板等を設置するとともに、インターネットやポスター等により、問い合わせ先を明示した上で上空を無人航空機が飛行することを第三者に対して周知するなど、当該立入管理区画の性質に応じて、飛行中に第三者が立ち入らないための対策を行うこと。 ・当該立入管理区画に道路、鉄道、船舶航路、家屋等、第三者が存在する可能性を排除できない場所が含まれる場合には、追加の第三者の立入管理方法を講じること。 (ⅱ)5-4(1)d)ウ)(ⅱ)に定める方法に従い、第三者の立ち入りの有無を常に検知できること。 (ⅲ)第三者賠償責任保険に加入したうえで、無人航空機操縦者技能証明を保有する者が、5-4(1)d)ウ)(ⅲ)に定める方法に従い、機体に取り付けられたカメラを活用することにより、補助者や看板の配置などの立入管理措置をせずに、移動中の車両、列車又は船舶の上空を通過する場合を含む道路、鉄道又は船舶航路を一時的に横断する飛行(レベル3.5飛行)を行い、かつ、以下の要件に適合すること。 ・機体に取り付けられたカメラにより進行方向の飛行経路の直下及びその周辺への第三者の立ち入りが無いことを確認できること。また、道路、鉄道及び船舶航路への墜落を避けるための緊急着陸地点の選定等、運航上の安全対策を設けていること。 ・飛行させる無人航空機に対応した現に有効な無人航空機操縦者技能証明(目視内飛行の限定解除を受けたもの)を保有していること。 ・第三者の負傷や交通障害等の不測の事態が発生した場合に十分な補償が可能な第三者賠償責任保険に加入していること。 (ⅳ)(ⅲ)以外の場合であって、機体に取り付けられたカメラにより進行方向の飛行経路の直下及びその周辺を確認しながら飛行する場合には、5-4(1)d)ウ)(ⅲ)に定める方法に従い、第三者の立ち入りが無いことを確認できること。 | (3)安全を確保するために必要な体制について、次に掲げる基準に適合すること。 カ)オ)に示す立入管理区画を設定した場合は、当該立入管理区画に立看板等を設置するとともに、インターネットやポスター等により、問い合わせ先を明示した上で上空を無人航空機が飛行することを第三者に対して周知するなど、当該立入管理区画の性質に応じて、飛行中に第三者が立ち入らないための対策を行うこと。また、当該立入管理区画に道路、鉄道、家屋等、第三者が存在する可能性を排除できない場所が含まれる場合には、追加の第三者の立入管理方法を講じること。ただし、5-4(1)d)ウ)(ⅱ)に示す方法により第三者の立ち入りの有無を常に監視できる場合は、この限りでない。 |

5-5 地上又は 水上の人又は物件との間に30mの 距離を保てない飛行を行う場合は、次に掲げる基準に適合すること。ただし、無人航空機の機能及び性能、無人航空機を飛行させる者の飛行経歴等 、安全を確保するために必要な体制等とあわせて総合的に判断し、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認められる場合は、この限りでない。(法第132条の86第2項第3 号関係)

c)安全を確保するために必要な体制について、第三者の上空で無人航空機を飛行させないよう、次に掲げる基準に適合すること。 ・飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、適切な飛行経路を特定すること。 ・飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。なお、4-3-2(3)b)に示す立入管理区画を設定する場合又は5-4(1)d)ウ)(ⅲ)に規定する要件に適合する場合には、補助者の配置を省略することができる。 ・飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと。なお、4-3-2(3)b)に示す立入管理区画を設定する場合又は5-4(1)d)ウ)(ⅲ)に規定する要件に適合する場合には、補助者の配置を省略することができる。 | c)安全を確保するために必要な体制について、第三者の上空で無人航空機を飛行させないよう、次に掲げる基準に適合すること。 ・飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、適切な飛行経路を特定すること。 ・飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。なお、4-3-2(3)b)に示す立入管理区画を設定する場合は、補助者の配置に代えることができる。 ・飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと。なお、4-3-2(3)b)に示す立入管理区画を設定する場合は、補助者の配置に代えることができる。 |

5-7 危険物の輸送を行う場合は、次に掲げる基準に適合すること。ただし、無人航空機の機能及び性能、無人航空機を飛行させる者の飛行経歴等、安全を確保するために必要な体制等とあわせて総合的に判断し、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認められる場合は、この限りでない。(法第132条の86第2項第5号関係)

(3)安全を確保するために必要な体制について、第三者の上空で無人航空機を飛行させないよう、次に掲げる基準に適合すること。 ・飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。なお、4-3-2(3)b)に示す立入管理区画を設定する場合又は5-4(1)d)ウ)(ⅲ)に規定する要件に適合する場合には、補助者の配置を省略することができる。 ・飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと。なお、4-3-2(3)b)に示す立入管理区画を設定する場合又は5-4(1)d)ウ)(ⅲ)に規定する要件に適合する場合には、補助者の配置を省略することができる。 | (3)安全を確保するために必要な体制について、第三者の上空で無人航空機を飛行させないよう、次に掲げる基準に適合すること。 ・飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。なお、4-3-2(3)b)に示す立入管理区画を設定する場合は、補助者の配置に代えることができる。 ・飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと。なお、4-3-2(3)b)に示す立入管理区画を設定する場合は、補助者の配置に代えることができる。 |

5-8 物件投下を行う場合は、次に掲げる基準に適合すること。ただし、無人航空機の機能及び性能、無人航空機を飛行させる者の飛行経歴等、安全を確保するために必要な体制等とあわせて総合的に判断し、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認められる場合は、この限りでない。(法第132条の86第2項第6号関係)

| c)補助者を配置せずに物件を投下する場合には、次に掲げる基準に適合すること。 ア)物件投下を行う際の高度は原則1m以下とする。 ただし、立入管理区画内に投下可能であることを実証飛行等により確認できた場合にはこの限りでない。 イ)物件投下を行う際の高度、無人航空機の速度及び種類並びに投下しようとする物件の重量及び大きさ等に応じて、物件を投下しようとする場所及びその周辺に立入管理区画を設定すること。 ウ)当該立入管理区画の性質に応じて、飛行中に第三者が立ち入らないための 対策を行うこと。 | c)補助者を配置せずに物件を投下する場合には、次に掲げる基準に適合すること。 ア)物件投下を行う際の高度は1m以下とする。 イ)物件投下を行う際の高度、無人航空機の速度及び種類並びに投下しようとする物件の重量及び大きさ等に応じて、物件を投下しようとする場所及びその周辺に立入管理区画を設定すること。 ウ)当該立入管理区画の性質に応じて、飛行中に第三者が立ち入らないための対策を行うこと。 |

| 附則(令和5年12月26日 国空無機第214607号) |

行政書士さいれんじ事務所はドローン飛行許可申請を代行しています。

ドローンの飛行許可申請に関するご依頼は、お気軽にお問い合わせください。

プロフェッショナルな行政書士がお手続きを代行しスムーズに許可を取得。そしてドローン飛行を法的にサポートいたします。

事務所概要や営業時間、代表プロフィールは「事務所案内」をご覧ください。