空港等周辺上空の飛行許可の要否を調べるには

空港等周辺上空の飛行許可について、できるだけ分かりやすく解説したいと思います。

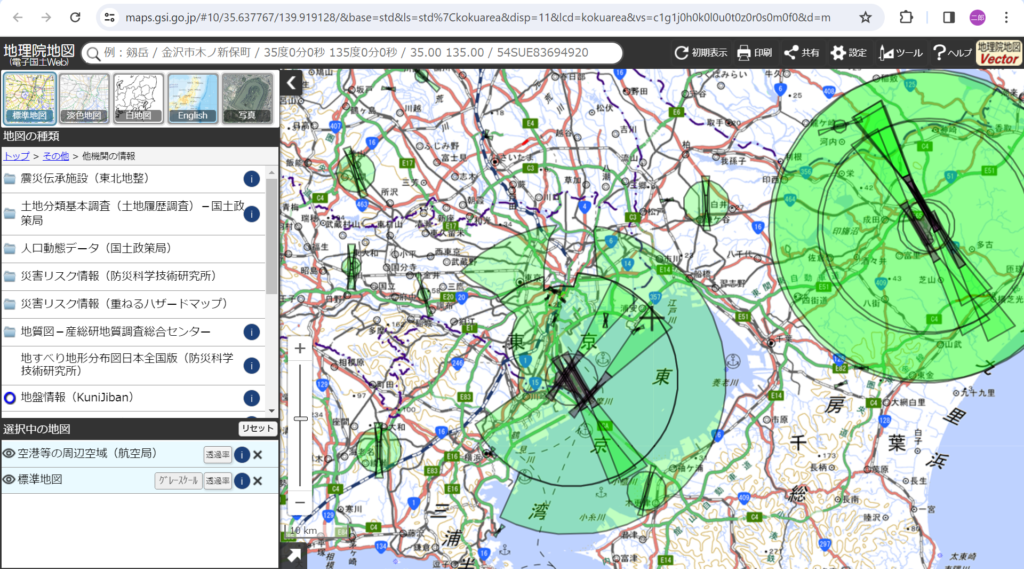

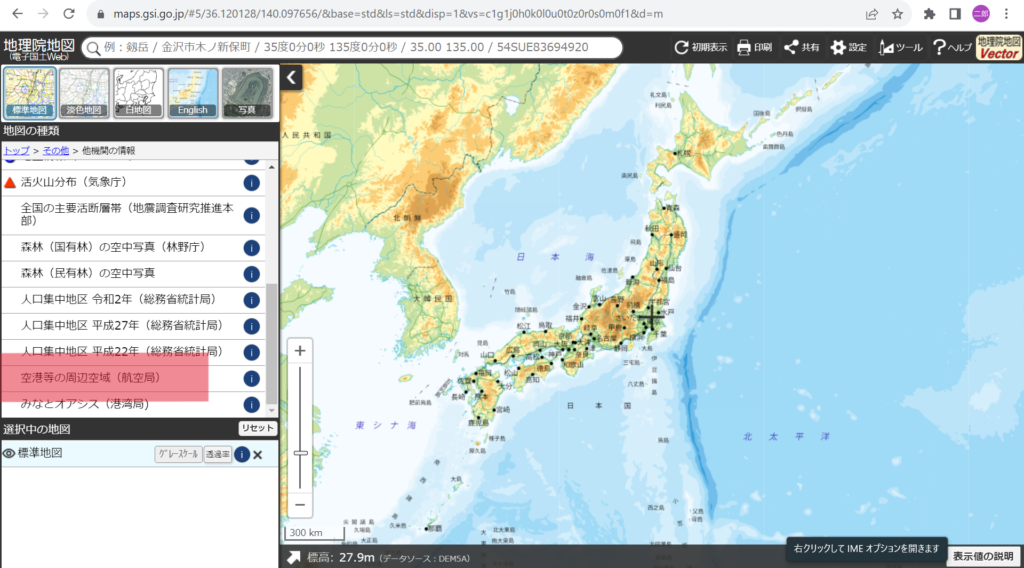

まず、以下の地図をご覧ください。これはドローンの飛行に関し、空港等周辺の空域の説明でよく出てくるものです。しかしこれだと平面の地図なので、実は禁止「空域」がわかりません。

空港等周辺の禁止空域を平面の地図で紹介している例

二次元(平面)で以下のように表示されます。

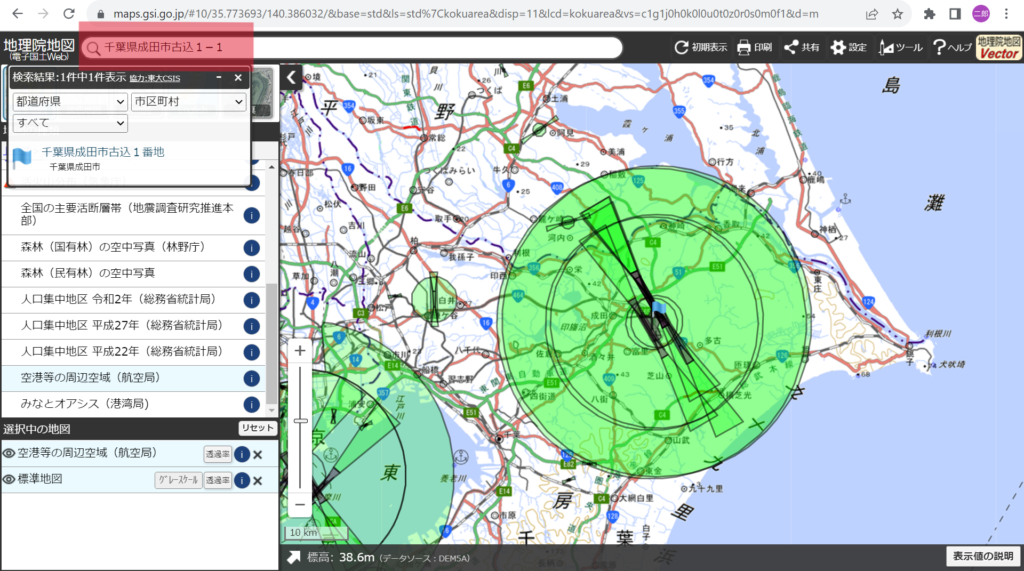

この緑色と紫色の場所が空港等の周辺空域として表示されています。

しかし、この場所の全てが飛行禁止ではなく、禁止空域もあれば禁止していない空域もあるという、平面ではわからないものが表示されていることになります。

つまり禁止空域は三次元の空域です。

ある地点では地表(水面)から50m以上の空域が飛行禁止、別の地点では150m以上の空域が飛行禁止というように立体的に決まっています。

飛行禁止空域は三次元で存在するので平面図では分からない。

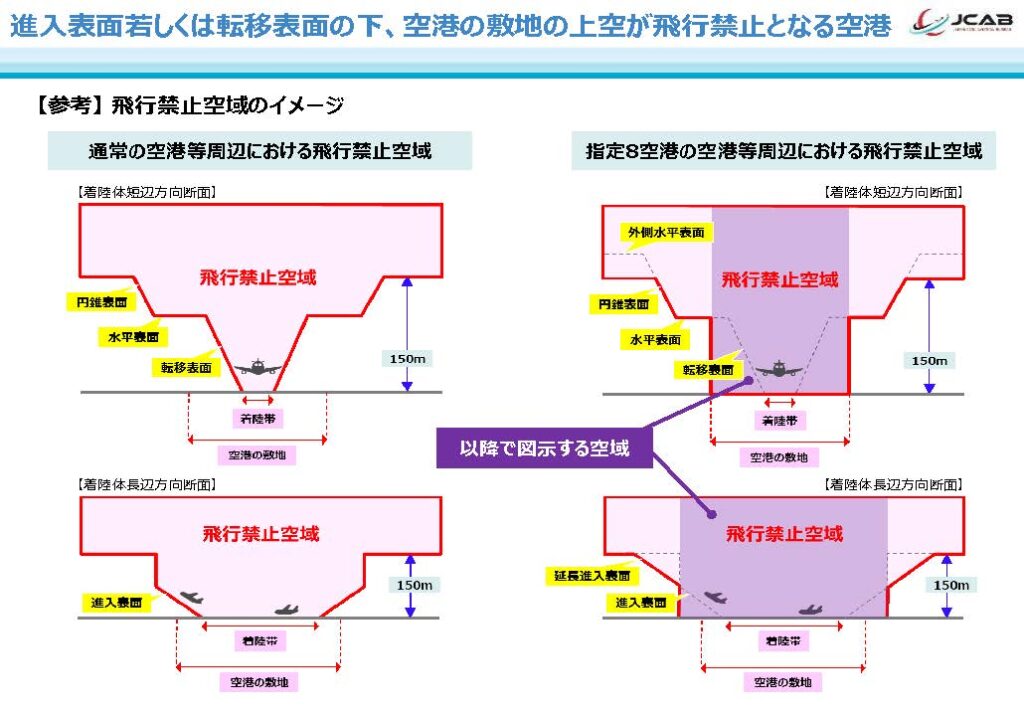

以下の画像のように、横からの断面図だとわかると思います。

出典:国土交通省「進入表面若しくは転移表面の下、空港の敷地の上空が飛行禁止となる空港」から抜粋。

左側2つの画像が「通常の空港等」の飛行禁止空域です。「着陸帯」以外は、飛行禁止空域は地表から特定の高さ以上の空域だとわかります。

右側2つの画像の「指定8空港」の場合は、通常の空港とは異なります。

この場合は、着陸帯以外に「進入表面」、「転移表面」および「空港の敷地」も地表からのすべてが禁止空域になっています(紫色の箇所)。

進入表面などの用語が出てくると複雑ですが、この断面図が一番見やすいと思います。

つまり、既にお示しした地理院地図にある「紫色の箇所」は地表からすべてが禁止であり、「緑色の箇所」は地表から何メートルかは禁止ではない空域があります。

この禁止ではない空域は、飛行許可申請を行うことなくドローンの飛行が可能な空間ということです。

なお、「指定8空港」は、新千歳、成田国際、東京国際、中部国際、関西国際、大阪国際、福岡、那覇の各空港です。

禁止空域か否か(許可の要否)は「高さ制限」を調べる

例えば飛行予定場所の数百メートル先に空港がある場合、包括だけでその他の許可は不要なのか、空港等周辺の空域における場所を特定した個別飛行許可の申請をしなければならないのかが気になると思います。

そこで多くの場合は国土地理院地理院地図で空港等周辺エリアを平面図で確認するのですが、それに加えて「高さ制限」を調べると許可申請の要否が分かります。

この、「高さ制限を調べる」という方法や、高さによる申請の要不要の判断基準についてお話しします。

空港等周辺の空域の調べ方

成田国際空港(新東京国際空港)周辺の空域を例にして、まず平面図で規制対象範囲(特定高度以上が禁止空域の存在範囲)を確認してみます。

国土交通省国土地理院地理院地図で調べることができます。

・引用:国土地理院地理院地図

https://maps.gsi.go.jp/

左上の「地図」アイコンをクリック。

「その他」をクリック。

「その他」に続き「他機関の情報」>「空港等の周辺空域(航空局)」をクリック。

ここでは成田国際空港を例にしてみます。成田国際空港の住所を検索窓に入力。

上の成田国際空港の図で、緑色の箇所の中に特定高度以上の禁止空域があり、紫色の箇所(「進入表面」「転移表面」の上下、空港敷地)は地上すべてが禁止空域です。

緑色の箇所のうち、定められている高度「未満」の飛行は禁止されておらず、そのため許可申請は不要です。

高さ制限(制限高)の調べ方

定められている高さの調べ方について説明します。

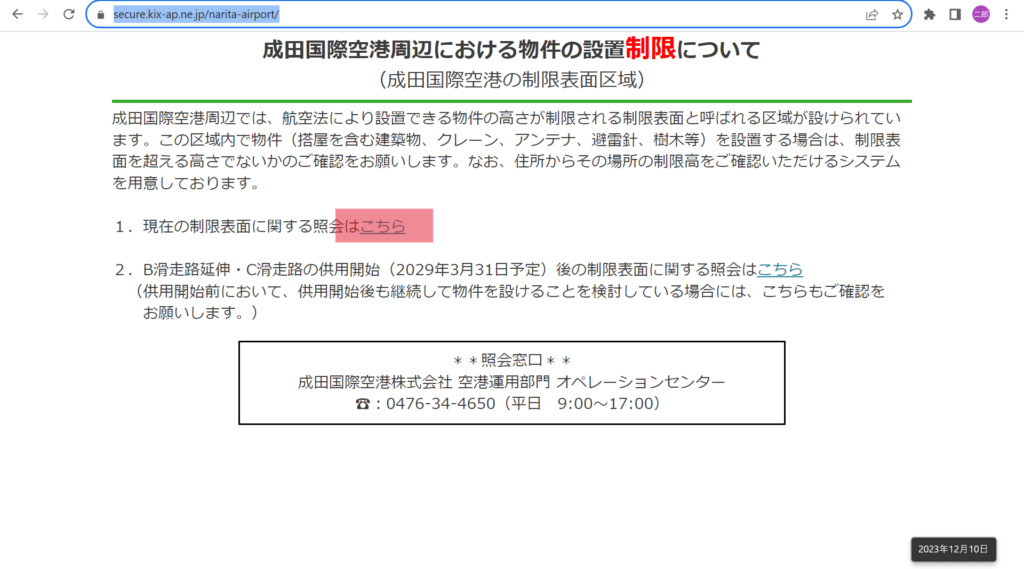

「高さ制限回答システム」がある空港については、システムで調べることができます。

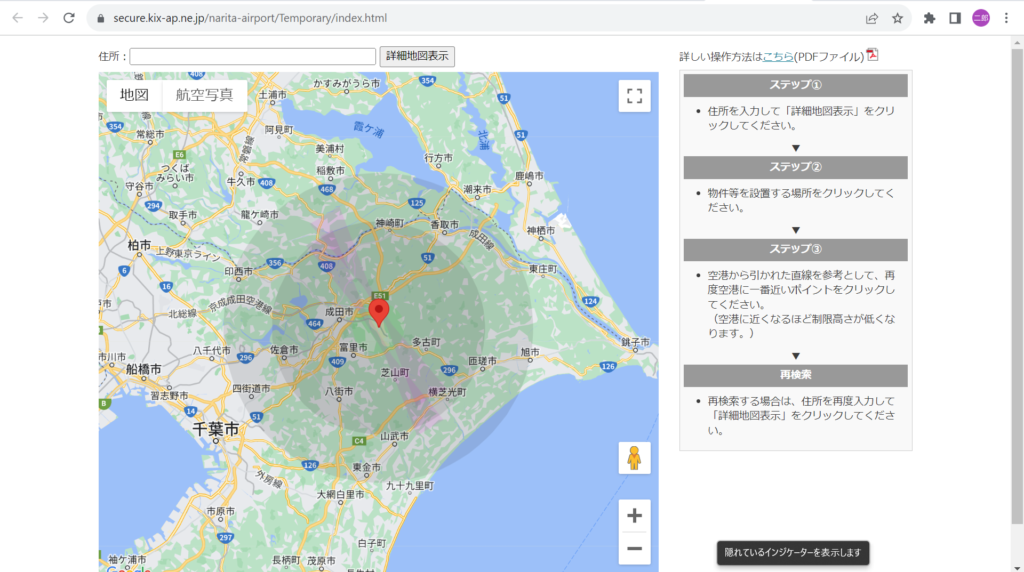

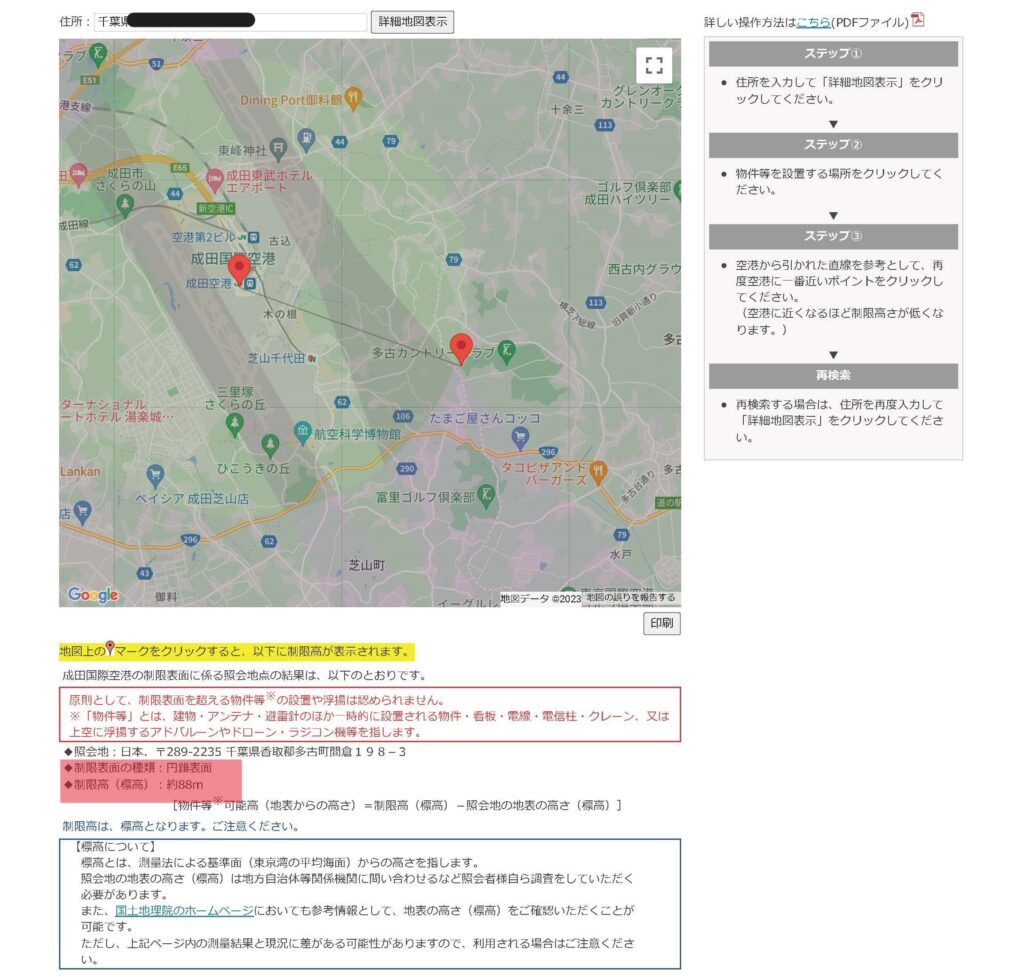

ドローンを飛行させる予定の場所を、高さ制限回答システムで調査する方法は以下です。

※このウェブサイトでは具体的に住所を表示することは避けて説明します。システムの使用方法の説明であり、実際に飛行させた場所ではありません。

1.「〇〇(空港名) 高さ制限回答システム」でWeb検索します。成田国際空港高さ制限回答システムは次のURLです。https://secure.kix-ap.ne.jp/narita-airport/

2.住所を入力し、飛行予定エリアのうち空港に最も近い地点をクリックすると制限高が表示されます。

3.制限高は「標高」で表示されますので、地理院地図で地点の標高を確認して地上からの飛行可能高度を算出します。地理院地図は画面の下部に標高が表示されます。

(高さ制限で表示された制限高)ー(地点の標高) = 地上からの飛行可能高度

以上の手順で高さの制限を調べることが可能です。

制限高以上を飛行させる場合 空港等周辺の空域の許可申請が必要

制限高未満で飛行させる場合 空港等周辺の空域の許可申請は不要

- 高さ制限回答システムがある空港

- 東日本(東京航空局管内)

東京航空局HP「空港周辺における建物等設置の制限(制限表面)」

https://www.cab.mlit.go.jp/tcab/restriction/02.html#madoguchi - 西日本(大阪航空局管内)

大阪航空局HP「空港周辺における建物等設置の制限(制限表面)」

https://www.cab.mlit.go.jp/wcab/measure/restriction.html

- 東日本(東京航空局管内)

- 高さ制限回答システムがない空港も含めた問合せ先(空港等設置管理者)

- 国土交通省HP「空港等設置管理者・空域を管轄する機関の連絡先について」

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000004.html#CTR

- 国土交通省HP「空港等設置管理者・空域を管轄する機関の連絡先について」

回答システムのない空港は空港等設置管理者に直接確認してください。

空港等設置管理者への確認方法

回答システムのない空港の設置管理者へは、電話またはメールで確認します。その際には、以下の点に留意します。

- 飛行する空港周辺について、高さ制限についての公表の有無をネットで調べる

- 空港等設置管理者は、地表からの高度が「共通語」ではない

- 飛行地点の伝え方

1.高さ制限についての公表の有無をネットで調べる

高さ制限回答システムがない空港の場合でも、ウェブサイトに制限高を記載している空港もありますので事前に調べることができます。「◯◯空港 高さ制限」などで検索するとよいでしょう。空港設置管理者は、民間企業または都道府県等の公的機関です。それは空港によって異なります。

ウェブサイトの情報だけでなく、電話やメールで確認することをお勧めいたします。

2.空港等設置管理者は、地表からの高度が「共通語」ではない

空港等管理者が「制限高」と言うのは標高を指します。ドローンのユーザーにとっては「地表からの高度」という表現に慣れていますが、そうではないので、空港等管理者と合わせた「共通語」で聞く必要があります。

3.飛行地点の伝え方

飛行地点の住所を言えばおおよそ伝わります。より正確性を期すためには、緯度・経度ということになります。緯度・経度は国土地理院地図で調べることができます。ただし少し見つけにくいので、調べ方がご不明であればご連絡ください。

飛行許可が必要な場合の申請方法

どうしても高さ制限を超える飛行を行わなければならないときは、場所を特定した飛行許可申請を行います。申請先は東京航空局や大阪航空局ではなく、東京空港事務所または関西空港事務所です。飛行場所がどちらの所管に入るかによって変わります。

申請に際しては、事前に空港等管理者との調整を行います。申請で調整結果の記載(または資料の添付)を行う必要があるためです。空港によっては、制限高を超える飛行について制約がありますので注意が必要です。

空港等周辺飛行での、航空法以外の手続き

以上、航空法の飛行許可の要否を中心に説明して参りました。

しかしながら空港周辺では、飛行許可の要否確認だけ行えば済むわけではありません。他にも確認すべきことがあります。

- 空港独自のローカルルールはないか?

- 小型無人機等飛行禁止法に基づく、禁止対象の8空港周辺ではないか?

- 小型無人機等飛行禁止法に基づく、上記空港以外であっても、自衛隊や米軍共用空港ではないか?

- DJI機の場合、No Fly Zone(GEO区域)に該当していないか?

1.空港独自のローカルルールはないか?

制限高があるものの、空港によっては更に制限高から数メートルのマイナスを飛行限度とする運用を行っているところがあります。

また、旅客航空機の目視着陸のため、制限高未満であっても届出の提出を求める空港があります。

要は、ネット情報だけで判断してしまうと、正しく飛行できていないおそれがあります。空港設置管理者に確認をすることをお勧めします。

2.小型無人機等飛行禁止法に基づく、禁止対象の8空港周辺ではないか?

空港等周辺は航空法以外にも規制があります。小型無人機等飛行禁止法では、8空港について、周囲概ね300メートルのエリア内が飛行禁止となっております。飛行場所の同意、空港管理者の同意、警察署および空港管理者への事前の通報義務があります。8空港とは以下です。

新千歳、成田国際、東京国際、中部国際、大阪国際、関西国際、福岡、那覇の8空港

3.自衛隊や米軍共用空港ではないか?

小型無人機等飛行禁止法では、多くの自衛隊施設や米軍施設について、周囲概ね300メートルのエリア内が禁止空域となっています。空港周辺を飛行禁止としているものは8空港だと説明しましたが、禁止となっている自衛隊や米軍施設が民間との共用空港となっているものがあります。これらも規制の対象ですので手続きが必要です。また、これらの場合は、30日前までに同意を得る必要が生じるケースもありますので、注意が必要です。

4.DJI機の場合、No Fly Zone(GEO区域)に該当していないか?

No Fly Zone(GEO区域)は、DJIの自主規程ルールです。航空法に基づく空港等周辺などがこの自主規制の対象となっており、いざ飛行させようと思ってもプロペラが作動しないことになりますので注意が必要です。飛行エリアが該当する場合は、あらかじめ解除の手続きをとっておく必要があります。

行政書士さいれんじ事務所は空港等周辺上空の飛行許可申請を代行しています。

ドローンの飛行許可申請に関するお悩みやご依頼は、下記の連絡先までお気軽にお問い合わせください。当事務所が許可申請を代行して、ドローン業務をサポートいたします。

ドローン飛行許可申請を行政書士が代行するのは法的根拠があります。

当事務所の住所や連絡先、事務所代表プロフィールの紹介は以下のページです。