改修されたDIPS2.0について

ドローンの飛行許可申請を行うオンラインシステムは、ドローン情報基盤システムDIPS2.0です。

2025年2月25日付で「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」が改正され、それを踏まえて改修されたDIPS2.0が、同年3月24日から運用開始となりました。

本ページの記事内容は、2025年の審査要領改正およびDIPS2.0の改修を受けて更新いたしました。

飛行許可・承認の審査基準は変更されたか?

審査要領における審査項目の3つの柱

航空法で禁止されている空域での飛行、定められた飛行方法によらない飛行については、国土交通大臣が許可・承認をした場合には、ドローンなど無人航空機の飛行が可能です。

「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」には、許可・承認のための審査の基準などが定められています。審査項目の大きな柱は以下の3点です。

- 無人航空機の機能および性能 (機体)

- 無人航空機を飛行させる者の飛行経歴、知識および能力 (操縦者)

- 無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制 (安全体制)

2025年2月の審査要領改正の目的

2025年2月25日付の改正は、このうち「機体」と「操縦者」について、基準を変えることなく申請手続き内容の簡素化ならびに審査の迅速化のために行われました。

繰り返しますがこの改正では許可・承認のための基準は変わっていません。申請手続きを簡素化して、審査の迅速化も行えるようにしたということです。次からはDIPS2.0の改修内容に沿って、変更点について説明して参ります。

DIPS2.0改修の概要

DIPS2.0の改修前は、機体と操縦者の基本基準/追加基準への適合性を示すために、適合していることの説明を記載し、また適合性の内容を確認できる写真や資料を添付していたのですが、改修後は、申請者が適合していることを確認上で、次のとおり取り扱うこことなりました。

- 適合していることの説明を簡略化し、「適・否」で選択、「否」の場合は代替的安全対策を選択または別途示す。

- 適合性の内容を確認できる写真や資料の添付は省略。

具体的な改修項目の例

機体について

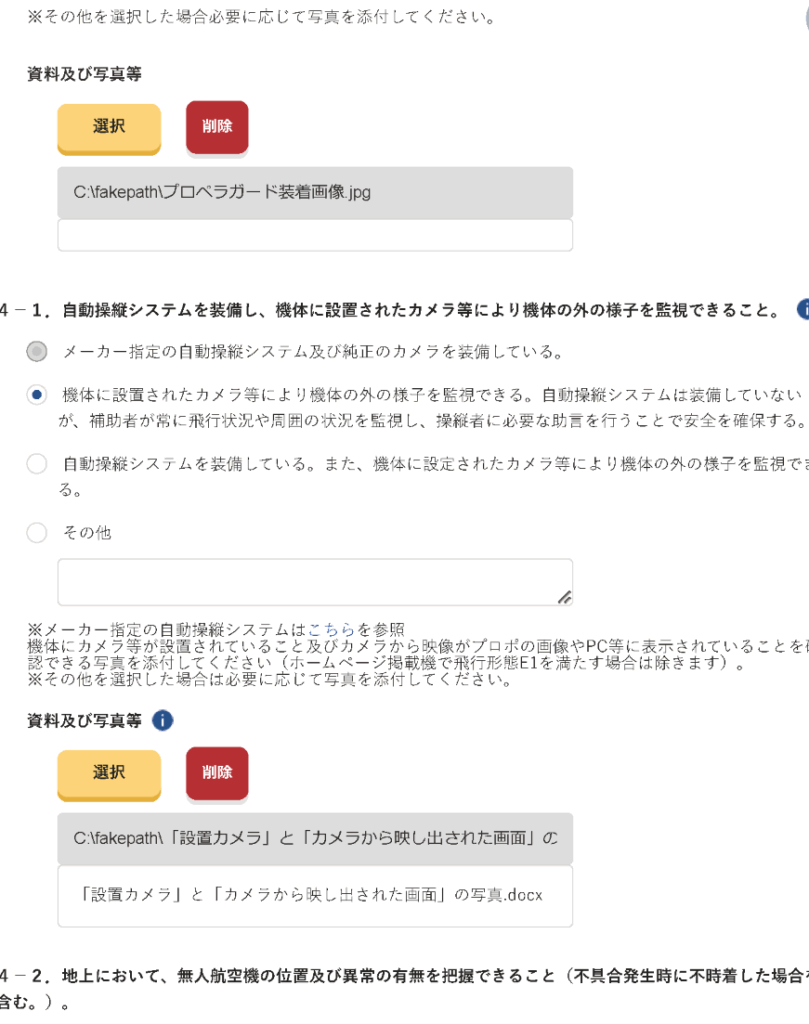

改正前は、「機体および操縦装置の仕様が分かる資料や写真」、「運用限界と飛行させる方法が記載された取扱説明書の該当部分」、「追加基準への適合性を示す資料や写真」を添付する必要がありました。例えば以下のようなものです。

改修後は「適・否」で選択させ、適合性の内容を確認できる写真の添付は省略となりました。以下のとおりです。

操縦者について

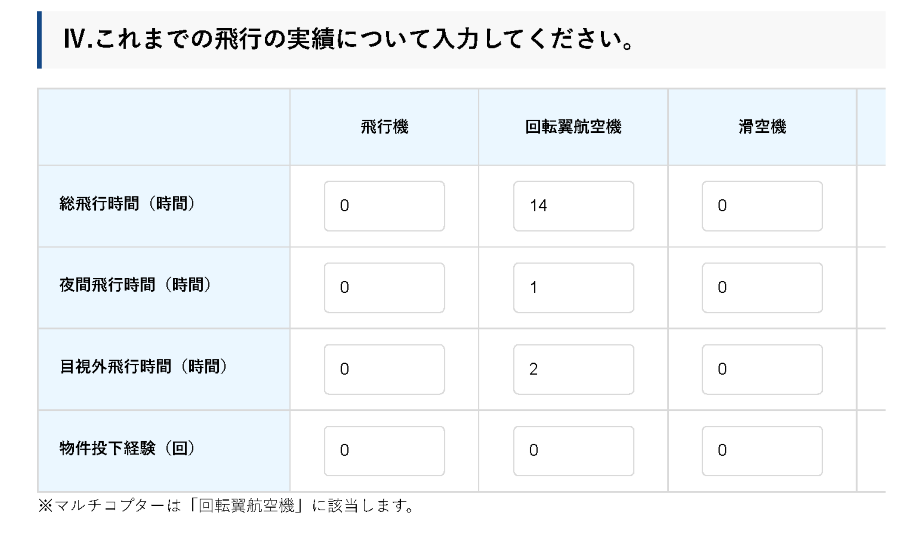

これまでの飛行実績について、総飛行時間、夜間飛行時間、目視外飛行時間の各時間数および物件投下回数について記載する必要がありました。以下のようなものです。

改修後はそれぞれの飛行方法について、飛行経路を維持した飛行等ができるかを「適・否」で選択させるだけの簡素化が図られました。以下のとおりです。

.png)

添付が省略された資料

申請において、資料や写真の添付が省略された事項は次のとおりです。

- 無人航空機および操縦装置の仕様が分かる資料

- 無人航空機の運用限界および飛行させる方法が記載された取扱説明書などの該当部分の写し

- 無人航空機に装備された安全性向上のための機器または機能を付加するための追加装備を記載した資料

- 機体認証を証する書類の写し

- 過去の飛行実績または訓練実績などを記載した資料

もう少し詳しく説明します。

- 仕様が分かる資料として、機体写真「前」「横」「上」、操縦装置の写真。

- 運用限界が記載された取扱説明書の該当箇所、例えば「仕様」のページの写し。

- 飛行させる方法が記載された機体の取扱説明書の該当箇所、例えば「操縦方法」のページの写し、または具体的な操縦装置の操作方法(モード1、モード2等)の記載。

- 安全性向上のための機器や追加装備として、「プロペラガード」「灯火」「機体のカメラ」「カメラからの映像が表示されたプロポ画面」「位置や異常の有無を確認できるプロポ画面」の各写真。

「危険物の容器」「容器の固定状況」の写真と、適の場合でも固定方法や容器の材質などで漏れ出すおそれのないことの説明資料。

「不用意に物件投下しない機構」「スイッチ等の物件投下機能」の写真と、適の場合でもボタ落ち防止対策の説明資料。 - 機体認証を受けた機体にあっては機体認証書。併せて申請の際、内容を確認した使用条件等指定書も省略しています(機体認証機であっても許可・承認が必要な飛行空域、飛行方法があります)。

- 過去の飛行実績または訓練実績などを記載した資料は、前述の飛行時間数、物件投下回数となりますが、実績を確認した資料としては飛行日誌も挙げられます。

等

改修による効果と課題 申請で無視できないこと

効果

この審査要領の改正およびDIPS2.0の改修によって、申請手続きが「適・否」の選択式になったこと、資料や写真の添付が省略されたことによって、申請者が簡略化された方法で申請できるのみならず、審査を行う国土交通省においても審査の迅速化が図られることとなりました。

飛行予定の10開庁日前までに申請をすることは変わっていませんが、実態として10開庁日のぎりぎりになることなく審査は完了しています(難易度の高い飛行申請は除きます)。

審査基準は変更なし 簡略化・省略された項目は、自らの責任で確認

他方で、申請者の責任において基準への適合状況を自ら確認した結果に基づいて申請することとなっていますので、申請者の自己責任は増したものともいえます。審査基準は変わっていませんが、簡略化された方法で手続きを行います。そのため、「適・否」の選択が間違っていた場合であっても許可が下りてしまうおそれがあります。

確認のうえ申請で省略した資料を具備

また、当局は飛行の実績の報告、申請書記載事項、基準への適合状況の確認に係る資料の提出または説明を求めることがあります。その際はそれらを速やかに提出する必要があります。

つまり、添付が不要となった資料においても、申請者にて用意し具備することが必要です。

適合していない、資料が具備されていなことが確認された場合は、許可・承認を取り消される可能性があります。

申請手続きの簡略化の経緯

申請手続きの簡略化および省略化に至った経緯は、以下のとおりです。

ドローンの事業化促進の観点から、特にレベル3飛行の物流で審査期間の短縮化の要望が出されていたことが背景にあったと承知しております。

2023年(令和5年)10月11日 政府の第1回デジタル行財政改革会議

自動運転やドローンの事業化を加速するよう総理大臣から指示。

2023年(令和5年)11月17日 規制改革推進会議 第1回スタートアップ・投資 ワーキング・グループ

レベル3.5の許可・承認手続期間について1日を目指すとともに、型式認証取得機増加により許可・承認手続を不要化する(0日化)ことを国土交通省が表明。

2024年(令和6年)5月31日 規制改革推進会議 「規制改革推進に関する答申」を決定

答申では、ドローンの事業化を促進するため、無人航空機の飛行申請に対する許可・承認手続き期間の1日化を目指すべく、審査要領を改正し、当該許可・承認の申請手続きの簡素化並びに審査の迅速化を行うことを明記。

規制改革推進に関する答申 ~利用者起点の社会変革~(令和6年5月31日 規制改革推進会議)のP.29をご参照 ください。

「申請者にて用意し具備する資料」の様式として活用できるものは?

「申請者にて用意し具備する資料」の内容については、前述の「添付が省略された資料」になるのですが、様式は定められておらず任意です。

しかしながら、過去にDIPSを利用せずに申請書をWord等で作成していた方なら、

無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(様式)[カテゴリーⅡ飛行]の

(参考様式)別添資料

これが具備する資料の様式として活用できるものと思っているはずです。古くから飛行許可申請を行っていた方に聞いてみるとわかると思います。お聞きになる相手がいらっしゃらない場合は、当事務所までお問い合わせいただいて構いません。

ただし、これは様式についての話ですので、記載ぶりや添付する内容が適合していることのほうが重要です。

以下のとおり関連記事もあります。ぜひご参照ください。

DIPS2.0の操作方法 主な注意点

それではここから、DIPS2.0の操作方法について、主な注意点に絞ってご説明いたします。初めてDIPS2.0を操作する方に向けた内容となります。

申請作業を開始する前に用意しておく情報

DIPS2.0は、一定時間操作を中断しますと再ログインを求められ、手続きをやり直さざるを得なくなります(操作マニュアルには「60分以上の中断」となっていますが、感覚的にはそれより短時間と思うことがあります)。

なお、やむを得ず中断するときは、画面左下にある「中断」ボタンを押下してください。そうしますと「申請書一覧」の画面に中断前までのものが残っていますので、それで再開させます。「申請書一覧」-作成中の申請書欄の「照会編集・許可書確認」-「申請書編集」を押下して進めます。

やり直しや中断後の再開をしないためにも、申請作業を始める前に必要な情報をあらかじめ用意しておくことをお勧めします。次のものが該当します。

賠償責任保険の情報(加入している場合)

- 保険会社、保険名、補償金額(対人、対物)を予め確認。

- 必ずしもドローンを購入した際に加入する保険である必要はありません。事業用に加入している保険で、対人・対物補償がドローン事故も対象になるのであれば記載できます。対象になるかどうか保険会社に確認するとよいでしょう。

- なお、保険未加入でも飛行許可申請はできます。

航空局標準マニュアルを使用するのか、独自マニュアルを作成するのか

審査要領の改正とほぼ時期を同じくして、航空局標準マニュアルの改正がありました(2025年3月31日付)。この改正では、例えば「風速5m/s以上の状態では飛行させない」について、「製造者等が定める取扱説明書等にて確認している場合は、その条件による」と追記されました。このようにそれまで独自マニュアルで書き足さざるを得なかった文言が、随所に亘り見直され、飛行しやすい方向に改正されました。

審査要領に記載のない厳しめの運用ルールがそれまでの標準マニュアルにはありましたが、改善しました。飛行させるに当たって支障をきたす文言はあまりなくなったと考えます。しかしながらご自身が飛行させる場合に標準マニュアルの範囲で可能なのかどうかは、予め確認しておくのが宜しいかと思います。

本ウェブサイトの「航空局標準マニュアルの改正(2025年3月31日付)」のページもご覧ください。

当事務所で作成している独自マニュアルは、改正後の標準マニュアルで網羅されていない箇所の追記、あるいは不明瞭な箇所の明瞭可をしています。

なお、審査に要する期間短縮の観点では、標準マニュアルを選んだほうが期間短縮の可能性があることもお伝えいたします。

DIPS2.0「飛行許可・承認メインメニュー」では作業の順番に注意

DIPS2.0には、「機体登録」「飛行許可・承認申請」「飛行計画の通報・確認」「事故報告」など、たくさんの機能があります。飛行許可・承認申請では、「飛行許可・承認申請へ」-「飛行許可・承認メインメニュー」から進めていきます。

「飛行許可・承認メインメニュー」では、「新規申請③」の前に、「無人航空機情報の登録・変更①」と「操縦者情報の登録・変更②」の入力を済ませる必要があります。

「無人航空機情報の登録・変更」は、「機体登録」で済ませた内容が反映されていますので、中身に間違いがないか確認します。

DIPS2.0の簡易カテゴリー判定における選択・入力項目について

「新規申請」に進みますと、最初に「簡易カテゴリー判定」というものがあります。設問に対し該当するものにチェックを入れていく形式です。いくつかの設問の中身と判定結果について説明いたします。

立入管理措置の選び方

簡易カテゴリー判定の設問の中で、「立入管理措置を講じますか?」という設問があります。

以下の選択肢があります。

- 補助者を配置する。

- 立入禁止区画を設定する。

- 立入管理区画を設定する。

- 立入管理区画を設定する(レベル3飛行)。

- その他対策を講じる。

- 航空局と事前調整済みの立入管理措置を講じる(レベル3.5飛行関連)。

補助者を配置して第三者の立入らない管理を行うのなら、「補助者を配置する」です。ただし、標準マニュアルでは、以下の記載があります。

3-1 無人航空機を飛行させる際の基本的な体制

出典:航空局標準マニュアル

(5)飛行させる際には、安全を確保するために必要な人数の補助者を配置し、相互に安全確認を行う体制をとる。なお、塀やフェンス等を設置することや、第三者の立入りを制限する旨の看板やコーン等を飛行範囲や周辺環境に応じて設置することにより立入管理区画を明示し、第三者の立入りを確実に制限することができる場合は、これを補助者の配置に代えることができる。

つまり、「なお」以降の ”補助者の配置に代えることができる” 措置もあります。「立入管理区画を設定する。」の選択も可能です(補助者の配置との2つ選択可)。

その他、「立入禁止区画を設定する」、「立入管理区画を設定する(レベル3飛行)」、「航空局と事前調整済みの立入管理措置を講じる(レベル3.5飛行関連)」は以下のとおりです。

- 立入禁止措置を設定する

イベント上空を飛行させる飛行の際に対策しなければならない飛行高度と禁止エリアの距離のことを意味します。従いましてイベント上空の飛行の許可申請のときのみ使用する安全管理体制です。 - 立入管理区画を設定する(レベル3飛行)

無人地帯での補助者を配置しない目視外飛行による宅配・物流などの飛行です。これは場所を特定した飛行で、また経路次第では補助者を配置する必要があります。 - 航空局と事前調整済みの立入管理措置を講じる(レベル3.5飛行関連)

無人地帯での補助者を配置しない目視外飛行によるレベル3.5飛行です。この場合は、機上カメラ装置等により立入管理措置を講じる目視外飛行等であって、航空局への事前調整が必要です。

係留飛行は一般的には行わない場合が殆ど

これも簡易カテゴリー判定の設問の中で出てきます。

「30m以下の係留索による係留飛行を行いますか?」という設問ですが、「いいえ」を選択する場合が殆どです。

「はい」を選択すると以下の特定飛行の場合で飛行許可が不要です。そもそもDIPS2.0で申請する必要がありません。

- 人口集中地区上空における飛行

- 夜間飛行

- 目視外飛行

- 第三者から30m以内の飛行

- 物件投下

ただし、例外として次の特定飛行は係留しても許可申請が必要です。

- 空港等周辺

- 緊急用務空域

- 150m以上上空の飛行

- イベント上空での飛行

- 危険物輸送

係留飛行については「航空法によるドローン飛行許可制度等」で説明しています。

ご参考まで該当箇所にリンクします。

簡易カテゴリー判定結果の「カテゴリーⅡA」

簡易カテゴリー判定で表示されるものに、誤った表示がある点について指摘しておきます。

判定結果が「カテゴリーⅡA」となる点です。

まず、カテゴリーⅡAとⅡB について説明します。

カテゴリーⅡ飛行のうち、特に、空港周辺、高度150m以上、催し場所上空、危険物輸送及び物件投下並びに最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行は、リスクの高いものとして、「カテゴリーⅡA飛行」といい、その他のカテゴリーⅡ飛行を「カテゴリーⅡB飛行」という。

出典:無人航空機の飛行の安全に関する教則

これは国家資格用の「無人航空機の飛行の安全に関する教則」の記載内容です。

つまり人口集中地区の上空、夜間飛行、目視外飛行、人又は物件との間に30m以上の距離を確保できない飛行であって、飛行させる無人航空機の最大離陸重量が25kg未満の無人航空機の飛行の場合はカテゴリーⅡB飛行です。

DIPS2.0でのA、B表示

包括申請での相当数が、上記のカテゴリーⅡBに該当する飛行だと考えますが、DIPS2.0ではこれがⅡAと表示されます。誤表示ですので、次に進んでいただき、審査を受けてください。

その他の入力項目で注意すべき箇所

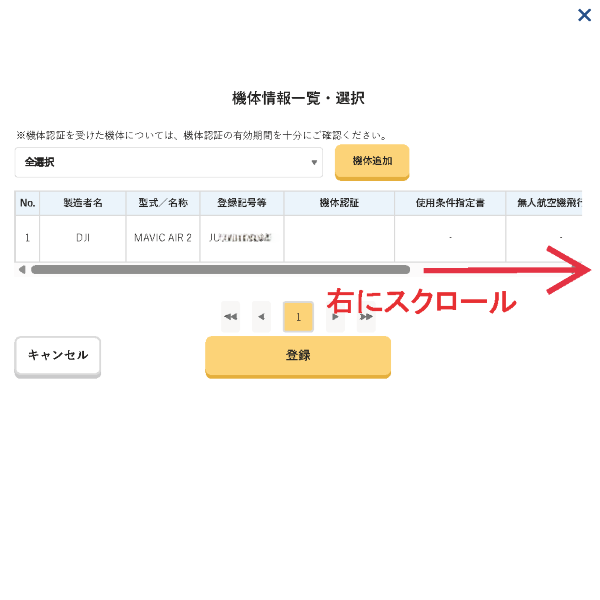

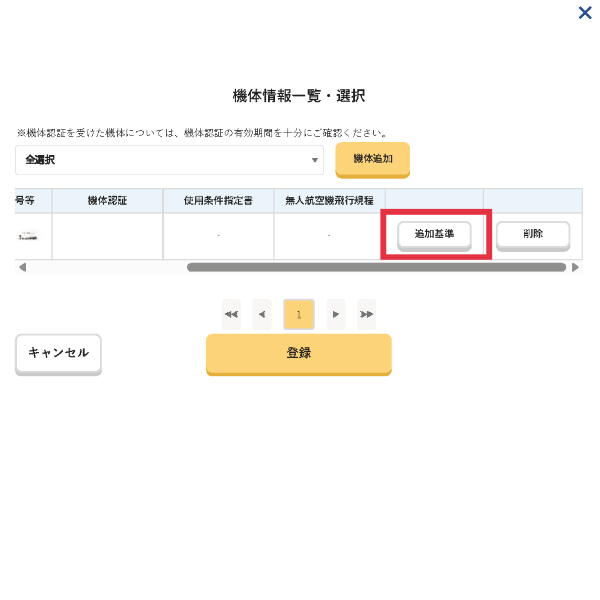

画面の右端が切れて見えない箇所に注意

DIPS2.0で画面の右端が切れて見えない箇所があります。

申請の入力の中の「機体情報一覧・選択」でプロペラガードの装着などを入力するための「追加基準」ボタンです。画面の右側までスクロールして押下し、必ず追加基準の画面に進んでください。

「追加基準」ボタンにはご注意ください。

以上、DIPS2.0の改修内容と、DIPS2.0での申請における注意点に絞ってご説明いたしました。画面に表示される選択肢を選んでいけば進むようなシステムになっていますが、ご不明点がありましたらお問い合わせください。

ドローン飛行許可申請は行政書士さいれんじ事務所へどうぞご依頼ください。

ドローン飛行許可申請は代行依頼で無駄な時間をカットできます。

行政書士さいれんじ事務所にご依頼ください。